فؤاد مسعد

في البدء كانت الثورة

منذ انطلاق ثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963م وهذا التاريخ يمثل واحدة من أبرز محطات التاريخ اليمني الحديث والمعاصر، ليس لكونه اليوم المرتبط بتحقيق الإستقلال الوطني وطي صفحة الإحتلال الإنجليزي للجنوب فحسب، ولكن بما أسست له ثورة أكتوبر المجيدة من دولة حملت على كاهلها مهمة إستئناف البناء الوطني وتحقيق أهداف الثورة وتلبية طموحات الشعب بعد توحيد ما يزيد عن عشرين سلطنة وإمارة ومشيخة، ذابت جميعها وإنصهرت في بوتقة الوحدة الوطنية، وعلى الرغم مما صاحب تلك التجربة التاريخية من معوقات وما رافقها من أخطاء، فإن الحقبة التالية لثورة أكتوبر تبقى مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن والجنوب منه على وجه الخصوص.

يظل الرابع عشر من أكتوبر مشعل حرية متوهج و رمز تحرير لا تطمره السنون ولا يطاله النسيان مهما تغيرت الأحوال والظروف من حوله، كما وسيبقى منارا للباحثين عن فضاء وطن لا يضيق بأبنائه ولا يصير حكرا لنفر قليل تمكنوا في لحظة ما من الإمساك بتلابيب السلطة والقوة والثروة والنفوذ وغدوا وحدهم الأوصياء على البلد يقررون نيابة عن الجميع تنصيب أنفسهم ملوكا بلا نهاية وزعماء بلا حدود.

حرب الإقصاء تستهدف أكتوبر

منذ حرب صيف 1994م تغير الواقع في الجنوب شيئا فشيئا على الاتجاه المعاكس من ثورة أكتوبر، ونجم عن ذلك ما نجم من كوارث ومآس ٍ لم يعد أمرها خافيا على أحد، صارت قوة الغالب في الحرب التي غلبت الجميع هي عدة المنتصر المتكئة على صلف النصر المزعوم وزيف انتصاره، أدمن استخدام تلك القوة وأشهر سيف كبريائه وجنونه على الجميع، وراح يبالغ في إنزال أقصى العقوبات وأقساها بحق الشريك الذي وقع في شرك الهزيمة وطاردته لعنة حرب الوحدة حين وجد نفسه يحصد ثمار وحدة الحرب التي قال المنتصر بضرورة أن تعمد بالدم، وتعين على أولئك الذين هتفوا طويلا في طابور الصباح لأجل الوحدة أن يدفعوا ثمن الهزيمة في حرب هُزم فيها المستقبل،

وفيما كان بدأ غالبية أبناء الجنوب يجأرون بالشكوى مما طالهم من إقصاء وتهميش، كان الحاكم بأمره يزيد انتفاشا وزهوا وهو يجتر ذكرى الحرب التي قسمت البلد كلها عليه وحده لا شريك له بعد ما وجد نفسه يصول ويجول في وطن تتناقص ساحته من تحت أقدام الشركاء وترمي بهم خارج أسوار وطنهم، لتمتد أمام ناظري صاحب الفخامة وهو يجرب مختلف أشكال التضليل والدجل مثلما يقوم بتغيير أنواع النظارات التي تليق بعينيه التين تشبهان عيني غراب يبحث عن حفرة تنضح دما آسنا وفاسدا كحكمه.

بعد سنوات قليلة من الحرب المشؤومة وبعد سلسلة طويلة من ممارسات السلطة الهادفة في مجملها لطمس كل ما يمت لثورة أكتوبر المجيدة بصلة، حتى طال الثورة ما طال غيرها من ممارسات الضم والإلحاق حين جاءت مقولات واحدية الثورة التي سوقت ولا زالت لفكرة الزعيم الواحد، وهو وحده الذي حقق الوحدة بدون شريك، كما وهو يمثل نهاية التاريخ في مسار الثورة، إذ صار في نظر مهرجي إعلامه المناضل الذي لولاه لما كانت هناك ثورة، ولم تعدم منشورات التوجيه المعنوي شاهد زور يتكفل بتقديم الأدلة القائلة بكون فخامته أحد مفجري الثورة التي غدت تعرف باسم “الثورة الأم” بينما غيبت أدوار المناضلين والشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة وهم يروون شجرة ثورة الرابع عشر من أكتوبر، وكل ذلك الطمس والإلغاء والمصادرة بحق ثوار أكتوبر يأتي في سبيل تقديم صاحب الفخامة محتكرا الوطن والثورة والوحدة والديمقراطية، حتى ولو كان هو ذاته الذي يمارس أبشع الأعمال بحق الثورة والوحدة والديمقراطية.

الحراك الجنوبي يعيد الاعتبار لثورة أكتوبر

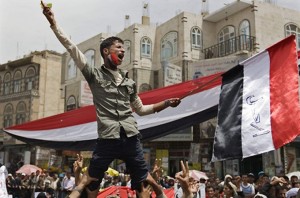

و كردة فعل على ممارسات نتائج الحرب التي أفرغت الوحدة من مضمونها السلمي وروحها الديمقراطية، تزايدت موجة الرفض في أوساط الطرف الذي بدا مهمشاً ومحاصراً ومطارداً في أكثر من مرفق حكومي وفي أجهزة كافة الدولة كما في جيشها وأمنها، و كلما زاد صراخ الضحايا أمعن الباغي في غيه وظلت العزة بالإثم طريقته المفضلة في مواجهة أصحاب الحقوق المصادرة في سادية بليدة، ومن هنا تزايد الرفض وتعالت الأصوات في مواجهة صاحب الصوت الصاخب بهدير مدافع الحرب المجنونة وهذيانها اللا متناهي،

وعلى مدى سنوات مضت كان الحاكم العسكري كلما سمع صوتا يطالب بحق أو يجهر بشكوى رفع عقيرته وأشهر سيف اتهاماته المصلت على الرؤوس: أنت يا هذا انفصالي، أنت خائن، وعميل للدوائر التي تتربص بالوطن وقائده، بقائد الوطن أو وطن القائد لا فرق.. وغيرها كثير مما لا يعد ولا يحصى من التهم التي ظلت تلوكها آلة الإعلام الرسمي.

وفيما كان الحاكم يغط في سباته العميق متكئا على انتصاراته العمياء ومنجزاته الوهمية كانت تتبلور في غالبية شوارع مدن الجنوب وقراها حركة الرفض المدوية التي صارت تعرف باسم “الحراك الجنوبي”، وفي غضون أشهر قليلة صار لها صداها القوي داخليا وخارجيا، وكانت هذه الحركة ونشاطها الدؤوب من القوة والثقة بما جعل الجميع يقر باستحالة بقاء وحدة الفيد المدعمة بقوة غاشمة لا تعرف حدود الشراكة ولا حقوقها.

ومهما يكن على الحراك الجنوبي من مآخذ ومساوئ ارتبطت ببعض عناصره او علقت في ثنايا بعض من خطاباته فيحسب له الانتصار لثورة أكتوبر، إذ كان منذ ظهوره في العام 2007م، الرافعة الجماهيرية والسياسية والإعلامية التي أعادت لأكتوبر ألقه بعد سنوات من الطمس والتغييب والمصادرة التي استهدفت في طليعة ما استهدفت ثورة أكتوبر ورموزها ومناضليها وإعلامها، وفي سبيل ذلك إستماتت أدوات الحرب في ملاحقة كل ما يتعلق بالثورة المجيدة لتصل إلى ما يمكن أن يكون قد علق في الذاكرة من محطات ومعالم ورموز وأسماء لها صلة ما بثورة أكتوبر، ولقد كان للحراك الجنوبي دوره البارز بشكل مباشر وبأشكال أخرى غير مباشرة في رد الإعتبار لهذه الثورة، والأدلة على ذلك كثيرة ومعروفة وفي مقدمتها إن كوكبة من شهداء الحراك السلمي الجنوبي قضوا وهم يستميتون دفاعاً عن ثورة أكتوبر واحتفاء بذكراها الخالدة حيث يأتي شهداء منصة ردفان في 13 أكتوبر عام 2007م كأبرز الأدلة وأقواها على ذلك.

- نشر المقال في أكتوبر 2011م في صحيفة الوفاق.